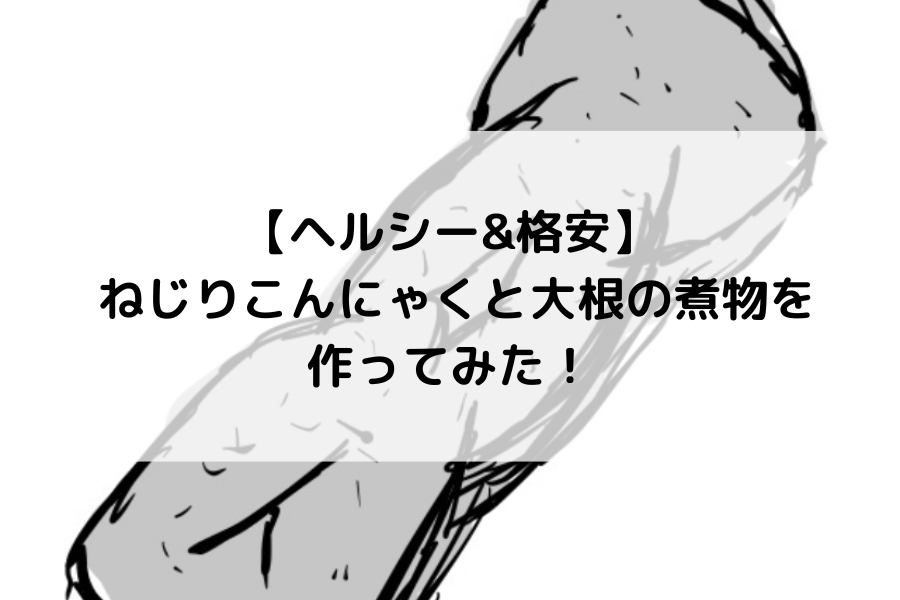

いつもの煮物を少しおしゃれにしたいと思い、今回は簡単・はやい・放置をコンセプトにねじりこんにゃくを使って和風の煮物を作ってみました。

こんにゃくの種類

そもそもねじりこんにゃくってなんだろう?

こんにゃくってたくさん種類があるんだよ!

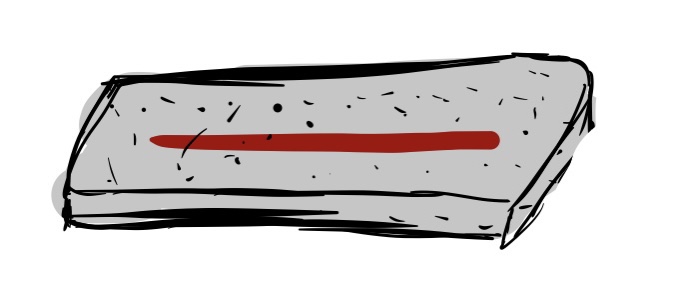

板こんにゃく

こんにゃくを作るときに板状に整形して固めたもので、一般的なこんにゃくの一つです。

板のまま使うというよりは、使う料理に合わせていろいろな切り方ができるというよさがあります。

例えば、おでんなら三角に、ぶつ切りやちぎって煮物に、千切りのようにしてきんぴらになど料理のバリエーションも増やすことができるこんにゃくです。

関西では黒いこんにゃくが、東北や北海道では白いこんにゃくが好まれるようです。

私はずっと黒いこんにゃくを食べてきました。

玉こんにゃく

板こんにゃくとはちがい、特別な整形はせず茹でるときに丸めて作ったものです。

玉こんにゃくは、このまま煮物やおでんに加えることで簡単かつシンプルに料理の雰囲気を変えることができます。

板こんにゃくと同じように黒いものと白いものに加え、変わりだねのカラフルなもの(ゴマやトウガラシなどが練りこまれている)があったりして、いつもの料理にアクセントを加えることをできるものです。

つきこんにゃく

板こんにゃくをところてんのようにして細い棒状にしたものです。

これは前回ご紹介させていただいたきんぴらの時に使った形より少し太いものになります。

もちろん板こんにゃくから作ることもできますが、こっちのほうが手間がなく形も均等でいいですね。

表面積が板こんにゃくに比べて増えるため、お味の染み込みやすさが段違いです。

長時間、味をしみこませることが難しい炒め物などに向いている形ですね。

さしみこんにゃく

他のこんにゃくとは大きく違い、生のままで食べることができます。

まさしく、お刺身のように醤油(酢醤油が一般的、わさび醤油なども使われる)やみそだれにつけて食べます。

また、サラダに添えたり、あえ物(酢の物など)に混ぜて一緒に食べることもあります。

他のこんにゃくに比べて、水分量が多いからそのまま食べられるみたいですよ。

はじめてさしみこんにゃくを見た時は、不安と驚きのなか食べました(笑)

したらき(糸こんにゃく)

つきこんにゃくよりももっと細く、作る段階で固まる直前に細い穴から押し出して整形したものです。

これは、前回きんぴらで使ったものですね。

しらたきや糸こんにゃくの違いについては、前回のブログをみてね!

粒こんにゃく

小さな粒上に加工をしたこんにゃくです。

ご飯と同じ大きさになるので、お米の代わりに使ったり米と混ぜてかさましをしたりなどダイエット食として重宝されています。

みなさんが思うこんにゃくとは違い、プチっとコリっとしたイクラのようなタピオカのような食感です。

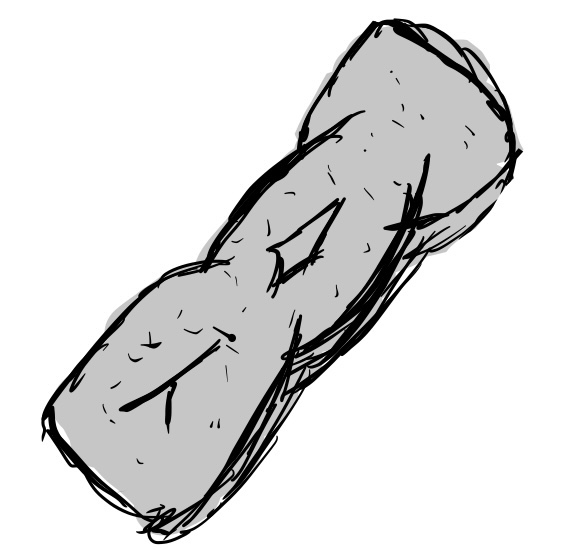

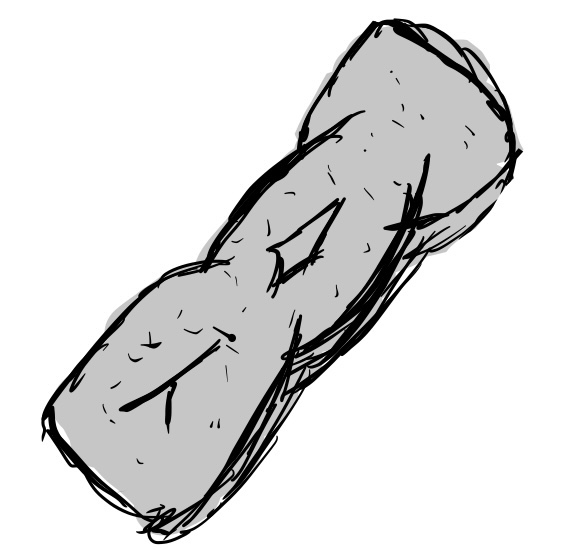

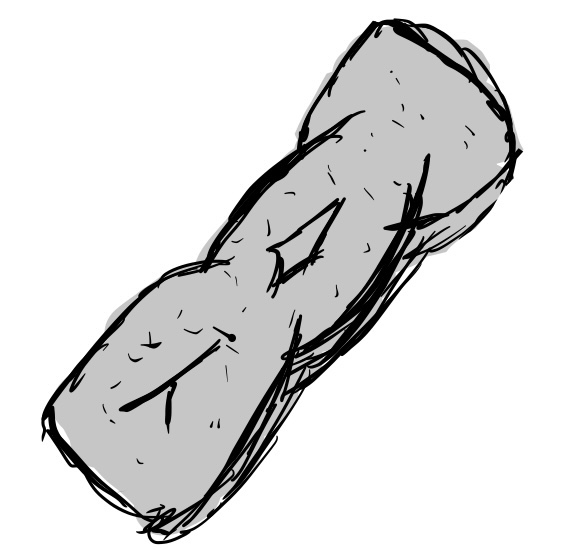

ねじりこんにゃくの作り方

あれあれ!?

ねじりこんにゃくなんて種類なくない!?

ねじりこんにゃくは、こんにゃくの種類ではなくて、ちょっとしたひと手間を加えて自分で作っていくんです。

今回のコンセプトの中で簡単に当てはまるように作っていきたいと思います。

作り方はたったの3ステップです。

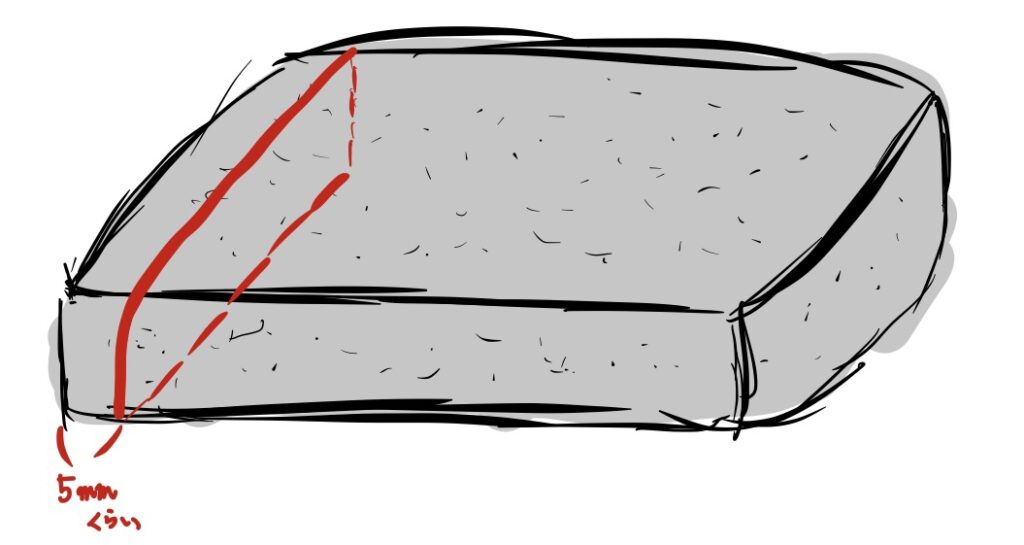

板こんにゃくを5㎜幅くらいに薄く切っていきましょう。

厚すぎるとねじるときに、こんにゃくの弾力でねじりがほどけてしまうので厚すぎないように気を付けてください。

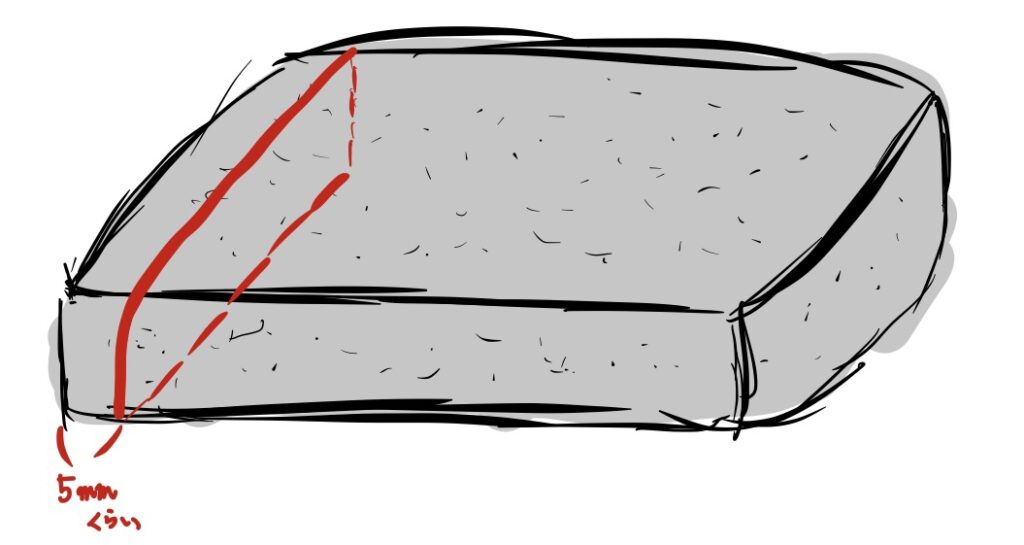

薄く切ったこんにゃくの中心に、両端1㎝くらいずつ残るように切れ込みを入れていきます。

両端のあまりが短いほうがよりくるんとねじりやすい!

しかし、短すぎるとねじった時にちぎれてしまうので注意が必要!

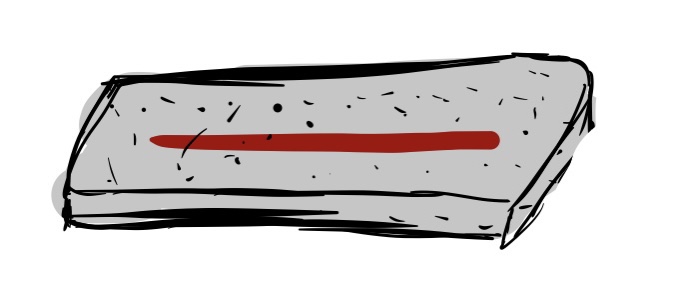

片方の端を切れ込みを入れた中心に通して、反対側から出してあげます。

すると、見た目は複雑に見えるのに簡単なねじりこんにゃくが完成します。

厚さや切れ込みのバランスがいいと、2回ねじることができるかも!?

挑戦してみてください。

【基本は放置】こんにゃくの煮物を作ってみよう!

材料

食材はこちら

- 板こんにゃく【2袋】

- 大根【1/2本】

- 鷹の爪【少量】

調味料はこちら

- 料理酒【大さじ3】

- みりん【大さじ3】

- 和風だし(顆粒)【小さじ3】

- しょうゆ【大さじ6】

こんにゃくのアク抜きについて

こんにゃくってなんだか液体に使っていて、開けると独特の匂いが!

なーんて感じたことありませんか?

実はあの液体にも意味があるのですが、その液体の臭みも長時間漬かっていることで映ってしまっています。

そして、こんにゃく芋本来のえぐみや固めるときに使う凝固剤の臭みなども残っていることがあります。

じゃあ、あく抜きしないと食べられないの?

そんなことはありませんよ!

あく抜きしなくても食べることはできます。

でも、あく抜きをすると3つのメリットがあるんです。

①臭みを取り除くことができる。

表面についている臭み成分を茹でたり塩揉みであく抜きをすることで取り除くことができます。

②食感がよくなる

プルンとした舌触りのよい食感に変わります。また、こんにゃくの中にあるざらざらしたものも適度におち、口の中に入れた時の食感もよくなります。

③味が染み込みやすくなる

一度、下茹でをすると煮物や炒め物に入れた時により味が付きやすくなります。

私は、板のこんにゃくなどはあく抜き後に手でちぎるようにしています。

そうすると、表面積が増えてより味が染み込みやすくなりますよ!

あく抜きについてここまでは前回と一緒です。

実はこのあく抜きこそ、はやいポイントです。

それは、薄く切ってねじって板こんにゃくの時よりも表面積を増やしているのであく抜きの時間を半分以下にすることができます。

いやいや、切るところまでは煮物でもやるけどねじりをしていたらその分遅くなるのでは!?

そう感じますよね!

でも、あく抜きにはお湯がいるので沸かす時間が必要です。

お湯が沸騰するまでの間にねじりこんにゃくを作ってしまえば、時短につながります。

作り方

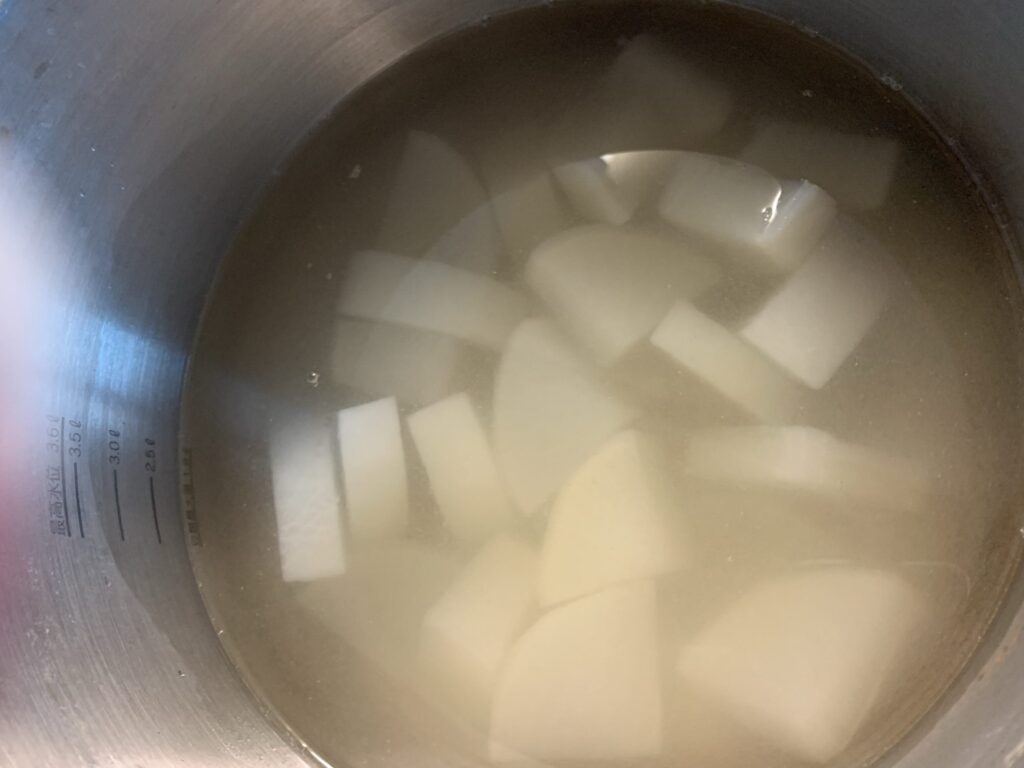

大きめの鍋に水をいれ、お湯を沸かしましょう。

こんにゃくは、薄く切ってねじりこんにゃくにしましょう。

大根は皮をむき、5㎜~1㎝幅のいちょう切りにしましょう。

沸騰したお湯に少量の料理酒、ねじりこんにゃくをいれてあく抜きをしましょう。

全体が再沸騰して1分くらい茹でたらオッケーです。

ざるに揚げて、軽く冷水で洗ってください。

ごしごしすると、ねじりがほどけたりちぎれてしまったりするので優しく流水で洗ってあげましょう。

味が染み込むまでの時間を短縮させる場合は、事前に大根も下茹でをしておきましょう。

温める、冷ます、温める、冷ますを繰り返すことで味が染み込んでいくので、下茹でしたら常温まで冷ましてから再度煮てください。

ごま油で軽くこんにゃくの表面を炒めましょう。

ここが最後のポイント!放置です。

なべに、水と大根、炒めたこんにゃく、和風だしをいれ沸騰させましょう。

沸騰してきたら、火を弱火から中火にしてみりんを追加しましょう。

再度沸騰したら、しょうゆを加え30分くらい弱火で放置です。

今回も、無印の保存容器を使いました。

鷹の爪は長期保存をするので腐敗を防ぐようにと加えました。

時間がたつとどんどんピリ辛になってくるので、苦手な方は入れずに、少し早めに食べきるようにしてください。

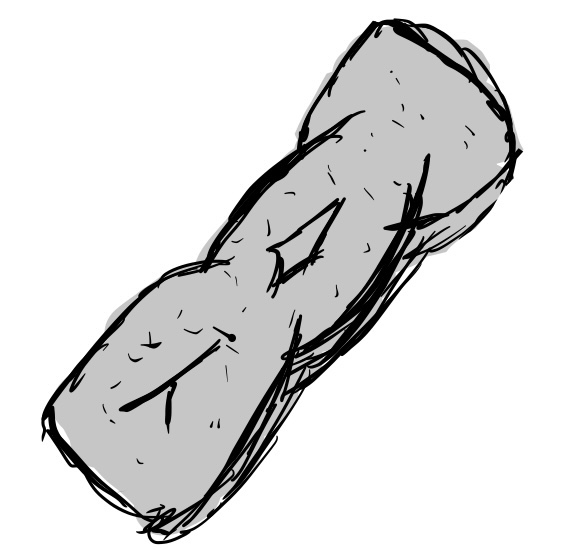

ねじるのがめんどくさい!という方は、板こんにゃくを一口サイズに手でちぎってください。

包丁で切るより表面が凸凹して味が染み込みやすくなります。

※手でちぎった時の見た目を写真で載せておくのでご参考までに!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fd7eaca.a51141c9.2fd7eacb.64404e7c/?me_id=1365211&item_id=10000132&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff102067-numata%2Fcabinet%2F1201017_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2394f2bf.76d157a5.2394f2c0.e37a908b/?me_id=1385909&item_id=10002953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmujirushi-ryohin%2Fcabinet%2Fitem08%2F4934761337661_10.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント